Avete mai la sensazione che qualcosa, nel nostro racconto collettivo sulla prosperità, si sia irrimediabilmente rotto? Guardiamo agli Stati Uniti e vediamo un’economia che, tra mille contraddizioni, continua a innovare, a creare occupazione e a crescere. Poi guardiamo all’Europa e percepiamo una stanchezza cronica, una stagnazione che si trascina da anni, mascherata da piccoli decimali di crescita che non cambiano la vita di nessuno. Ci sentiamo dire che la colpa è della burocrazia, della demografia, della scarsa voglia di lavorare. Ci ripetono che dobbiamo risparmiare di più, essere più competitivi, stringere la cinghia.

E se fosse tutto sbagliato? Se le regole che ci siamo dati fossero proprio la causa del nostro malessere? In una recente e sferzante video intervista pubblicata su YouTube, l’economista tedesco Heiner Flassbeck non usa mezzi termini. Con una lucidità brutale, quasi fisica, dipinge il ritratto di un continente governato da “idioti”, prigioniero di un’ideologia economica superata da trecento anni. La sua non è una semplice critica, è una diagnosi spietata che ci costringe a guardare in faccia una verità scomoda. E se la cura per la nostra malattia economica fosse esattamente ciò che ci hanno sempre insegnato a temere di più: il debito pubblico?

“Siamo Mercantilisti”: La Diagnosi Brutale che Svela il Virus Europeo

L’analisi di Heiner Flassbeck parte da un’accusa precisa e devastante: l’Europa, e in particolare la Germania, è affetta da una fissazione patologica per l’avanzo commerciale. Siamo diventati mercantilisti del ventunesimo secolo, convinti che la vittoria economica consista nell’esportare più di quanto importiamo, accumulando surplus come se fossero medaglie d’oro. Questa idea, che poteva avere un senso nell’era delle monarchie assolute, è oggi, secondo Flassbeck, pura follia intellettuale.

Immaginate una partita di calcio in cui una squadra decide che l’unico obiettivo non è segnare, ma semplicemente evitare di subire gol, tenendo la palla sempre nella propria metà campo. Potrà anche finire la partita con la porta inviolata, ma non vincerà mai. L’Europa, in questa metafora, è quella squadra. È ossessionata dalla “competitività”, un termine diventato un mantra vuoto. Ma cosa significa davvero essere competitivi in un’area economica integrata come l’Eurozona? Flassbeck lo spiega con una logica ineluttabile: la competitività di uno è quasi sempre il deficit di un altro. Se un paese riesce a diventare “più competitivo” comprimendo i salari dei propri lavoratori, come ha fatto la Germania per anni, sta di fatto esportando la propria disoccupazione e la propria debolezza di domanda ai suoi vicini. Non sta creando ricchezza, la sta semplicemente spostando, generando squilibri che, alla lunga, minano le fondamenta dell’intero edificio.

Questa ossessione ha prodotto un continente paralizzato. Paesi come la Francia o l’Austria, intrappolati in una crisi di crescita, rispondono con pacchetti di austerità, tagliando la spesa pubblica nel momento esatto in cui ce ne sarebbe più bisogno. È come curare un paziente anemico con i salassi. È una logica, dice Flassbeck, “completamente folle”, che ignora la prima, fondamentale legge dell’economia: la spesa di qualcuno è il reddito di qualcun altro.

Il Mito Infranto della Competitività e la Fine di un’Epoca

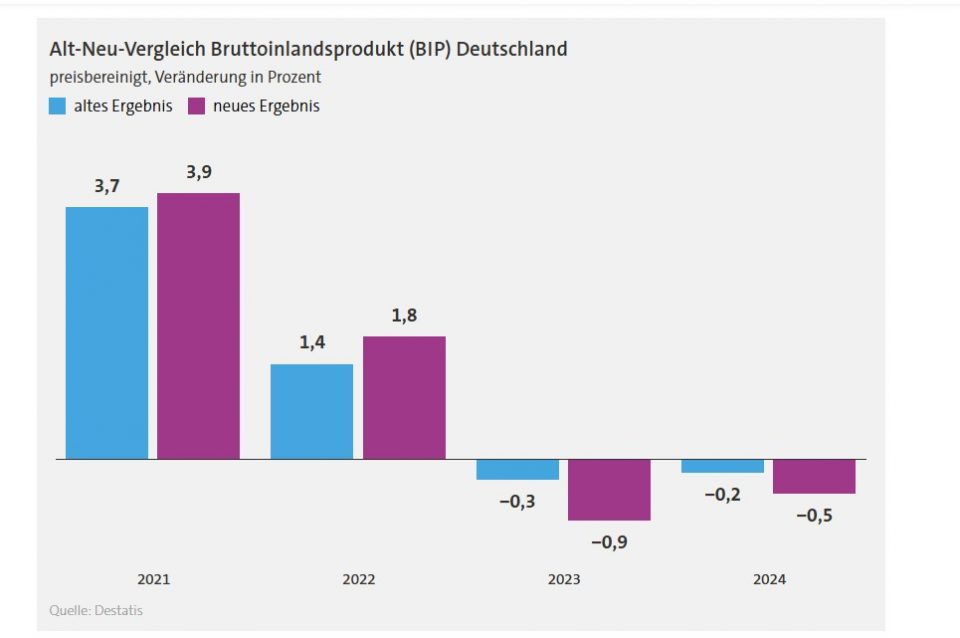

Per anni, il modello tedesco è stato celebrato come un esempio da seguire. Disciplina di bilancio, moderazione salariale, focus sull’export. Un meccanismo apparentemente perfetto. L’analisi di Flassbeck, però, ne svela il lato oscuro. Questo modello poteva funzionare solo finché il resto del mondo era disposto a indebitarsi per comprare i prodotti tedeschi ed europei. Il grande cliente, per decenni, sono stati gli Stati Uniti, disposti a sostenere un deficit commerciale cronico.

Ma quel mondo sta finendo. La mossa di Donald Trump di imporre dazi non è stata, secondo Flassbeck, il capriccio di un presidente imprevedibile, ma la logica e inevitabile reazione di un sistema giunto al capolinea. Con le sue azioni, Trump ha detto al mondo, e soprattutto all’Europa: “Non siamo più disposti a essere i consumatori di ultima istanza del pianeta. Non finanzieremo più i vostri surplus con i nostri deficit”. Questa non è una questione ideologica; è matematica.

Questa nuova realtà è un colpo mortale per il modello europeo. L’avanzo commerciale tedesco, e di conseguenza europeo, è destinato a ridursi drasticamente. E qui emerge il vero problema, finora nascosto sotto il tappeto delle esportazioni: la debolezza cronica della domanda interna. Per decenni, l’Europa ha dimenticato come si cresce da soli, come si alimenta un mercato interno di 450 milioni di persone che, in teoria, non avrebbe bisogno di nessuno per prosperare. Abbiamo costruito una macchina da corsa potentissima, ma abbiamo dimenticato di metterci la benzina. E ora che la stazione di servizio esterna sta chiudendo, il motore rischia di grippare.

Qualcuno Deve Spendere: La Semplice Logica che Rifiutiamo di Capire

Se le famiglie risparmiano, le imprese non investono e l’estero non si indebita più per comprare i nostri beni, chi rimane a sostenere l’economia? La risposta di Heiner Flassbeck è tanto semplice quanto eretica per la mentalità europea: lo Stato. L’economia non è come il bilancio di una famiglia. Questa è forse la menzogna più grande e più dannosa che ci è stata raccontata, incarnata dal mito della “casalinga sveva” che tiene i conti in ordine.

Una famiglia può, e a volte deve, risparmiare. Ma se tutti in un’economia – famiglie, imprese e governi – decidono di risparmiare contemporaneamente, il risultato non è la ricchezza, ma il collasso. Il reddito smette di circolare, la domanda crolla, le aziende chiudono e la disoccupazione aumenta. È il paradosso del risparmio. Il problema, quindi, non è la mancanza di denaro, ma la sua circolazione.

In questo scenario, lo Stato ha un ruolo unico e insostituibile. È l’unico attore che può decidere di spendere a deficit per riattivare il circuito economico. Quando lo Stato investe, crea reddito per le imprese e per i lavoratori. Questo reddito viene a sua volta speso, generando ulteriore domanda e stimolando gli investimenti privati. Non si tratta di una teoria astratta, ma di ciò che gli Stati Uniti fanno, pragmaticamente, da decenni. Mentre l’Europa discute di regole di bilancio, gli USA investono centinaia di miliardi in infrastrutture, tecnologia e transizione energetica, creando un ambiente macroeconomico in cui alle imprese conviene rischiare e innovare. Loro hanno capito che lo Stato non è un contabile, ma un giardiniere: il suo compito non è contare i semi, ma assicurarsi che il terreno sia fertile. Per compensare il crollo della domanda esterna, Flassbeck stima che la sola Germania dovrebbe emettere nuovo debito per circa 200 miliardi di euro all’anno. Una cifra che fa tremare i polsi, ma che, nella sua logica, è l’unica medicina possibile.

Oltre il Tabù del Debito: Come Spendere per un Futuro Produttivo?

A questo punto, sorge spontanea la domanda più comune e, per certi versi, più legittima: “Sì, ma per fare cosa? Non finiremo per sprecare tutto questo denaro?”. Flassbeck è chiaro: la prima priorità è agire. Anche una spesa inefficiente è meglio di nessuna spesa, perché almeno mantiene in vita il circuito economico. Ma ovviamente, la sfida è spendere in modo intelligente.

E qui, le possibilità sono infinite. Pensiamo alle nostre infrastrutture fatiscenti, a una rete ferroviaria che in molte aree sembra ferma agli anni ’80. Pensiamo alla necessità improrogabile di una vera transizione ecologica, che richiede investimenti pubblici massicci. Pensiamo al sistema educativo, alla sanità, agli asili nido gratuiti che permetterebbero a più persone di entrare nel mercato del lavoro. Pensiamo a sostenere i redditi più bassi, perché una famiglia a basso reddito spenderà ogni euro in più che riceve, alimentando direttamente l’economia reale, a differenza di una famiglia ricca che probabilmente risparmierà quella somma.

C’è un’altra area in cui l’Europa sta decidendo di spendere massicciamente: la difesa. Su questo, Flassbeck è tagliente. La spesa militare è, dal punto di vista economico, la forma di investimento più improduttiva che esista. Si producono beni che non generano ulteriore ricchezza, non migliorano la qualità della vita e, nella migliore delle ipotesi, rimangono inutilizzati. È l’equivalente di scavare buche per poi riempirle, un’allocazione di risorse che ci renderà più poveri, non più ricchi. Siamo sicuri che la strada per la prosperità futura sia lastricata di carri armati anziché di treni ad alta velocità, di missili anziché di pannelli solari?

Un Continente senza Timone: Il Vuoto Politico che Alimenta la Crisi

La parte più sconfortante dell’analisi di Heiner Flassbeck, forse, riguarda la politica. Egli non vede, in nessuna capitale europea, in nessun partito di governo o di opposizione, una leadership capace di comprendere questa semplice logica macroeconomica. La classe dirigente europea sembra intrappolata in un dogma, terrorizzata dall’idea di pronunciare la parola “domanda”. È un tabù. È molto più facile e politicamente meno costoso dare la colpa a fattori esterni, alla pigrizia dei cittadini o alla burocrazia.

Questo vuoto di visione è pericoloso. La stagnazione economica non è solo una questione di numeri; è un cancro che corrode il tessuto sociale. Genera frustrazione, disuguaglianza e rabbia, creando il terreno di coltura ideale per i nazionalismi e i populismi. Se i cittadini non percepiscono un miglioramento, se non vedono un futuro di opportunità, è naturale che si rivolgano a chi offre soluzioni semplici e capri espiatori. La difesa più forte della democrazia liberale non è la retorica, ma un’economia che funziona per tutti.

Verso un Nuovo Pensiero: Quale Futuro Stiamo Costruendo?

L’analisi di Heiner Flassbeck è un pugno nello stomaco. Ci costringe a mettere in discussione le fondamenta stesse del nostro pensiero economico. Ci chiede di guardare al debito non come a una colpa morale da tramandare ai nostri figli, ma come a uno strumento necessario per creare un futuro in cui valga la pena vivere. La sua non è una ricetta magica, ma un invito a liberarci dalle catene di un’ideologia fallita.

Forse è arrivato il momento di porci domande diverse. Cosa succederebbe se iniziassimo a misurare il successo economico non solo in termini di avanzo commerciale, ma di benessere dei cittadini, di qualità dei servizi pubblici, di sostenibilità ambientale? Siamo pronti, come società, a un dibattito onesto sul ruolo dello Stato nell’economia del ventunesimo secolo? O preferiamo continuare a seguire le vecchie mappe, anche se ci stanno portando dritti verso gli scogli? La scelta, in fondo, è solo nostra.