Immaginate di guidare in un territorio sconosciuto, affidandovi completamente alla mappa che avete sul cruscotto. Vi dice di procedere con cautela, che la strada è dissestata ma percorribile. Voi vi adeguate, rallentate, ma continuate a credere di essere sulla strada giusta. Poi, all’improvviso, la mappa viene aggiornata in tempo reale e vi rivela una verità sconcertante: per chilometri, non stavate guidando su una strada dissestata, ma sull’orlo di un precipizio. La Germania, motore economico d’Europa, ha vissuto un’esperienza simile. Per quasi due anni, politici, cittadini e investitori hanno navigato a vista, convinti di trovarsi in una fase di stagnazione, una “congiuntura a lamiera ondulata”. La realtà, svelata da una drastica revisione dei dati ufficiali, era un’altra: il Paese stava attraversando la più lunga recessione della sua storia del dopoguerra.

Questa non è solo una storia di numeri e statistiche. È una storia che interroga la natura stessa della nostra realtà economica, la fiducia che riponiamo nelle istituzioni e le conseguenze devastanti di decisioni prese sulla base di una mappa sbagliata. Come è stato possibile che una crisi così profonda sia rimasta invisibile per così tanto tempo? E cosa ci insegna questa recessione nascosta sul modo in cui misuriamo e comprendiamo il mondo?

L’Illusione della Stabilità: La Rassicurante Favola della “Wellblechkonjunktur”

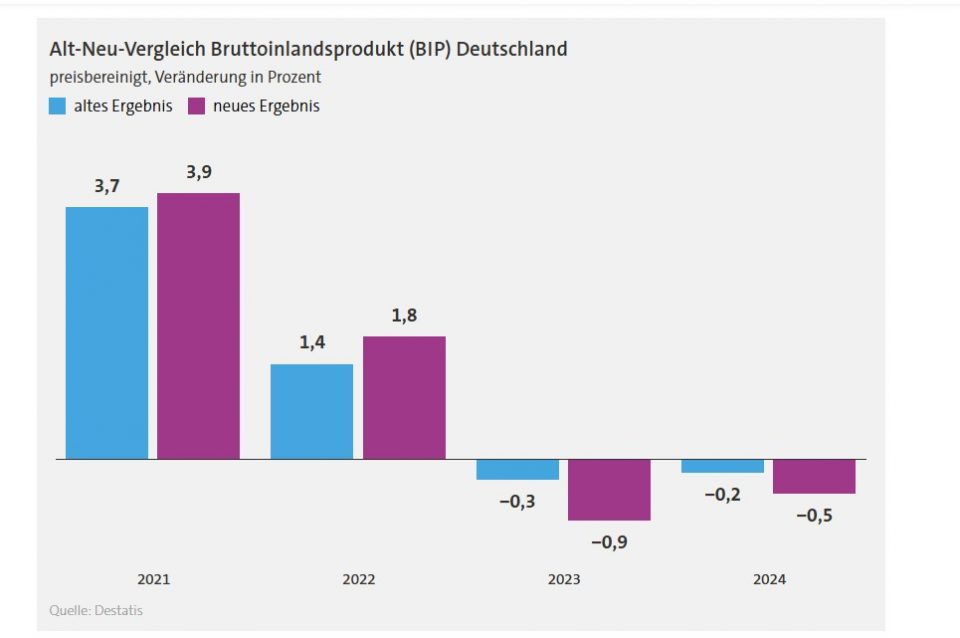

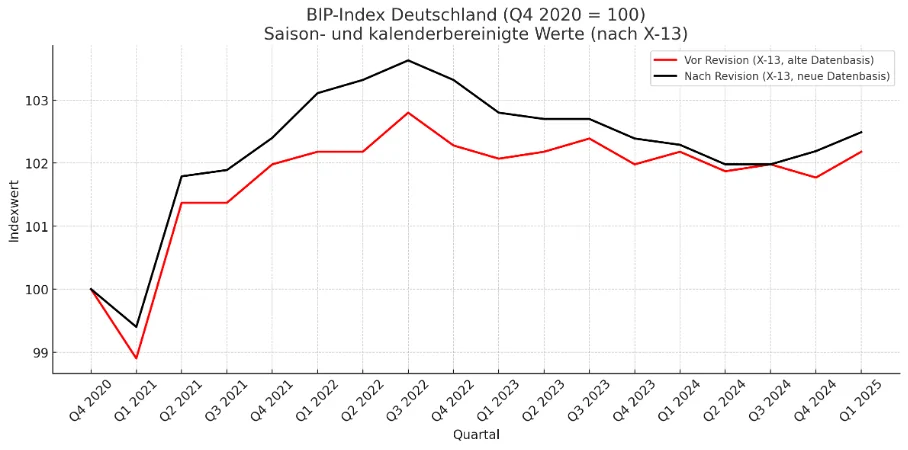

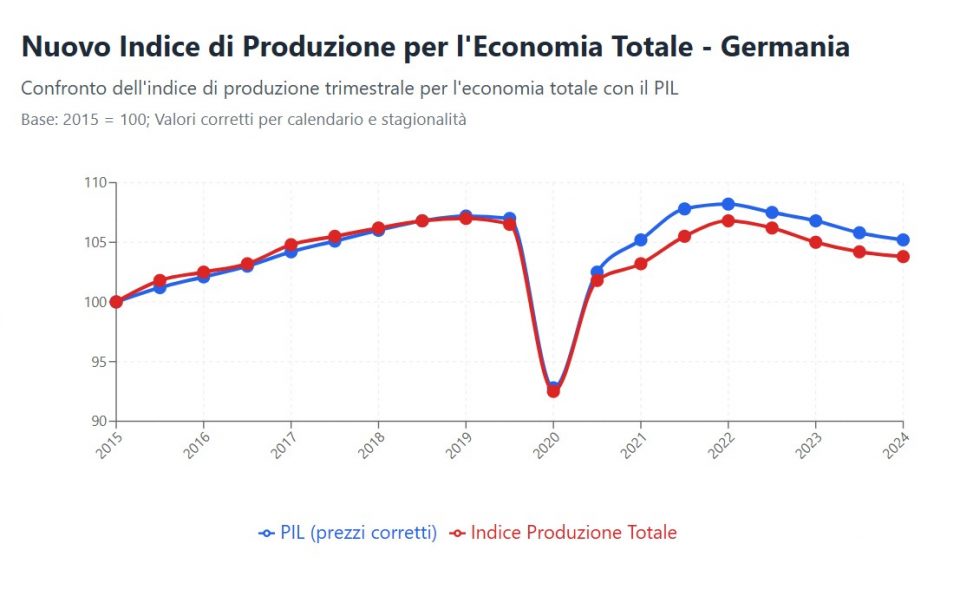

Per comprendere la portata dello shock, dobbiamo tornare alla narrazione dominante tra il 2022 e il 2024. I dati trimestrali sul Prodotto Interno Lordo (PIL), pubblicati dall’Ufficio Federale di Statistica (Destatis), dipingevano un quadro di resilienza. Certo, l’economia non brillava, ma sembrava reggere. Un trimestre si registrava un lieve calo, quello successivo una timida ripresa. I media tedeschi avevano coniato un termine efficace: Wellblechkonjunktur, la “congiuntura a lamiera ondulata”, per descrivere questo andamento altalenante ma privo di crolli drammatici.

Questo schema aveva un effetto psicologico e politico potentissimo. Evitava l’attivazione della parola più temuta: recessione tecnica. Convenzionalmente, si entra in recessione tecnica dopo due trimestri consecutivi di crescita negativa del PIL. È un’etichetta che innesca allarmi sui mercati, titoli a caratteri cubitali sui giornali e una pressione enorme sul governo per intervenire. Finché i dati mostravano un’alternanza tra segni meno e segni più, questa soglia critica non veniva mai superata. L’allora Ministro dell’Economia, Robert Habeck, poteva esprimere un cauto ottimismo, e il dibattito pubblico si concentrava sulla stagnazione, non sulla crisi. Era una situazione scomoda, ma gestibile. O almeno così sembrava.

Quando la Mappa Viene Ridisegnata: La Scioccante Rivelazione dei Dati Rivisti

Poi, nell’estate del 2025, è arrivata la revisione. Con un aggiornamento che in un primo momento è passato quasi inosservato, Destatis ha riscritto la storia economica recente della Germania. La “lamiera ondulata” è scomparsa, sostituita da una lunga e ininterrotta linea discendente. I nuovi dati hanno rivelato che, a partire dalla fine del 2022, l’economia tedesca non aveva più conosciuto una vera crescita. Anzi, aveva accumulato otto trimestri consecutivi di crescita negativa o nulla.

La favola della stabilità si è dissolta. Non solo la Germania era entrata in recessione tecnica, ma lo aveva fatto più volte, con due sequenze distinte di ben tre trimestri negativi consecutivi. La stagnazione si è trasformata d’un tratto nella più profonda e prolungata crisi dalla fondazione della Repubblica Federale. È come scoprire che la febbre leggera che pensavi di avere era in realtà una polmonite grave, ignorata per mesi. Le fondamenta su cui si basavano le analisi economiche e le decisioni politiche erano, semplicemente, errate. Questa rivelazione ha dato voce a economisti critici che da tempo nutrivano dubbi sulla narrazione ufficiale.

La Voce Critica di Heiner Flassbeck: Un’Analisi Oltre i Numeri

Tra le voci più autorevoli che si sono levate per denunciare la gravità della situazione c’è quella di Heiner Flassbeck, ex capo economista della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD). Per Flassbeck, non si è trattato di un semplice errore contabile, ma di un fallimento con costi economici e sociali enormi. La sua critica si articola su due livelli fondamentali.

Il primo è prettamente economico: basandosi su dati che mascheravano la realtà, il governo tedesco non ha attuato le politiche fiscali espansive necessarie per contrastare una recessione così severa. Se la gravità della crisi fosse stata chiara fin dall’inizio, la pressione per un intervento statale robusto – attraverso investimenti pubblici, sussidi o tagli fiscali – sarebbe stata irresistibile. Invece, si è persa una finestra di opportunità cruciale, prolungando la sofferenza economica e ritardando la ripresa. Le decisioni politiche, afferma Flassbeck, sono state prese al buio.

Il secondo livello della sua critica riguarda la credibilità istituzionale. Un errore di questa magnitudine solleva domande inevitabili. Si è trattato di un colossale fallimento tecnico o di un tentativo, magari inconscio, di “abbellire” i dati (Schönfärberei) per evitare il panico? Flassbeck non punta il dito accusando di manipolazione deliberata, ma sottolinea come la direzione dell’errore sia stata sistematicamente a favore di una visione più ottimistica della realtà. Questo ha eroso un bene prezioso: la fiducia dei cittadini e dei mercati nell’imparzialità delle statistiche ufficiali.

Perché l’Etichetta “Recessione Tecnica” è Così Importante?

Potrebbe sembrare un tecnicismo per addetti ai lavori, ma la definizione di “recessione tecnica” ha un peso enorme. Immaginiamo un piccolo imprenditore. Se vede i suoi ricavi calare per un trimestre, potrebbe pensare a una fluttuazione passeggera. Ma se il calo si ripete per un secondo trimestre consecutivo, scatta un campanello d’allarme. Inizia a tagliare i costi, rinvia gli investimenti, forse rinegozia i prestiti. La diagnosi, anche se dolorosa, spinge all’azione.

A livello nazionale, il meccanismo è simile. La “recessione tecnica” è un segnale convenzionale che costringe la politica a smettere di sperare in una ripresa spontanea e a prendere in mano la situazione. Evitare questa etichetta, come è accaduto in Germania, ha significato disinnescare questo meccanismo di allarme. Ha permesso di continuare a parlare di “resilienza” e “sfide” là dove sarebbe stato necessario parlare di “crisi” e “interventi d’emergenza”. È la differenza tra curare un raffreddore con un’aspirina e affrontare una malattia seria con una terapia mirata.

L’Impatto Reale sulla Politica e sulla Società: Navigare Senza Bussola

Le conseguenze di questa navigazione cieca vanno oltre l’economia. La coalizione di governo “Ampel” ha impostato la sua agenda su una diagnosi economica che si è rivelata fondamentalmente sbagliata. Le discussioni sul rispetto del freno al debito (Schuldenbremse), sulle politiche energetiche e sugli investimenti per la transizione verde si sono svolte in un contesto falsato. Quante decisioni sarebbero state diverse se la realtà della recessione fosse stata palese?

Ma c’è un danno ancora più profondo, che riguarda il tessuto della democrazia. In un’epoca segnata dalla disinformazione e da una crescente sfiducia verso le élite e le istituzioni, uno scandalo come quello della recessione nascosta fornisce un’arma potente a chi sostiene che “i dati ufficiali sono manipolati”. Non importa se si sia trattato di incompetenza o di un’azione deliberata; il risultato è lo stesso. La fiducia, una volta persa, è incredibilmente difficile da recuperare. Se non possiamo fidarci dei numeri che misurano la salute della nostra economia, di cosa possiamo fidarci?

Oltre la Statistica: Le Domande che Questa Crisi ci Lascia in Eredità

La vicenda tedesca è un monito per tutti. Ci costringe a interrogarci criticamente sul modo in cui costruiamo la nostra comprensione del mondo. La dipendenza quasi religiosa da un singolo indicatore come il PIL trimestrale è forse un approccio troppo semplicistico per cogliere la complessità di un’economia moderna? E come possiamo rendere le istituzioni statistiche più trasparenti e responsabili, proteggendole da pressioni politiche, sia dirette che indirette?

Questa recessione fantasma non è solo un capitolo oscuro della storia economica tedesca; è uno specchio che riflette le nostre vulnerabilità. Ci ricorda che i dati non sono la realtà, ma una sua rappresentazione. E quando la rappresentazione è distorta, le nostre decisioni non possono che essere sbagliate.

La vera sfida, ora, non è solo correggere i numeri, ma ricostruire un rapporto di fiducia e avviare un dibattito onesto su come evitare che una crisi così profonda possa tornare a nascondersi, silenziosa e invisibile, dietro la fredda facciata delle statistiche. Che cosa succederebbe se scoprissimo che anche la nostra mappa, quella del nostro Paese, è meno accurata di quanto pensiamo? È una domanda che dovremmo iniziare a porci tutti.