Immagina il suono di un motore potente, affidabile, quasi leggendario. Per decenni, è stato il ritmo costante che ha scandito la prosperità europea. Un rombo sordo e rassicurante che prometteva stabilità, innovazione e crescita. Quel motore è l’economia tedesca. Ora, immagina che quel suono inizi a balbettare. Prima un colpo a vuoto, poi un altro, finché il rombo non si trasforma in un silenzio innaturale, pesante. Un silenzio che fa paura.

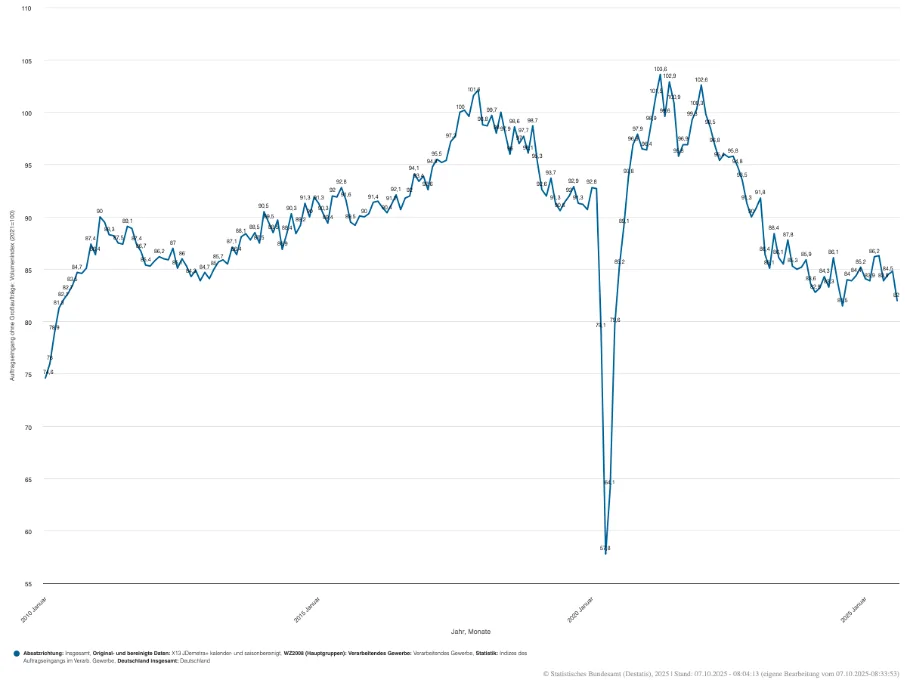

Questo non è un esercizio di fantasia. È la fotografia dell’autunno 2025. La notizia, fredda e tagliente come una lama, è rimbalzata su tutti i media tedeschi: la produzione industriale della Germania ha subito un crollo verticale del 4,3% in un solo mese, la contrazione più violenta dall’inizio della guerra in Ucraina. Un dato che non è solo un numero, ma il sintomo febbrile di una malattia profonda, che costringe tutti noi a porci una domanda fondamentale: cosa sta succedendo davvero al gigante tedesco? E se la cura che tutti propongono fosse peggiore del male?

Un Silenzio Assordante: Quando i Numeri Urlano la Crisi

Per capire la portata del problema, dobbiamo partire dai fatti. Non si tratta di una lieve flessione o di un aggiustamento stagionale. Il crollo della produzione industriale tedesca è un evento traumatico, che ha spazzato via le previsioni più pessimistiche. Gli analisti si aspettavano un calo modesto, intorno all’1%; la realtà è stata quattro volte peggiore. Il cuore pulsante di questa caduta è il settore che per anni è stato l’orgoglio nazionale: l’industria automobilistica, che ha registrato un terrificante -18,5%.

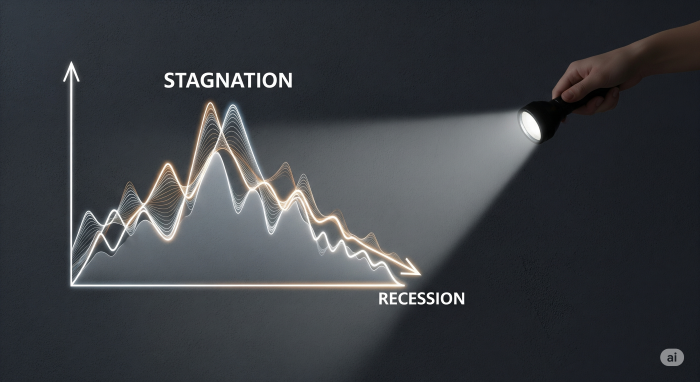

Le prime spiegazioni, quelle ufficiali e rassicuranti, sono arrivate subito. Si è parlato di ferie aziendali concentrate ad agosto, di complesse riconversioni produttive necessarie per la transizione elettrica. Giustificazioni plausibili, certo. Ma suonano come il tentativo di spiegare il crollo di un palazzo parlando di una crepa nell’intonaco. Il malessere è più profondo, più radicato. Lo si percepisce nelle parole degli economisti tedeschi, che parlano apertamente di un “colpo durissimo per l’economia” e del rischio concreto di un “inverno del nostro scontento”. La fiducia in una ripresa, anche lontana, inizia a vacillare. La recessione non è più uno spettro lontano, ma un’ombra che si allunga minacciosamente sul presente.

Ma è davvero così semplice? Possiamo davvero attribuire la paralisi del motore d’Europa a un calendario di ferie sfavorevole? O forse stiamo guardando nella direzione sbagliata, distratti da una narrazione di comodo mentre le fondamenta del modello tedesco scricchiolano?

Il Vero Male: Un’Economia Assetata di Domanda

Sotto la superficie di questa spiegazione rassicurante, serpeggia un’analisi molto più radicale e inquietante, sostenuta da economisti di spicco come Heiner Flassbeck. Secondo questa visione, il problema della Germania non è un incidente di percorso congiunturale. È una malattia cronica che ha un nome preciso: carenza strutturale di domanda interna.

Immagina un grande magazzino con gli scaffali pieni di prodotti eccellenti, tecnologicamente avanzati e costruiti alla perfezione. Ma fuori dalla porta, i clienti hanno il portafoglio vuoto o, peggio, hanno paura di spendere i pochi soldi che hanno. I prodotti restano invenduti. Il magazzino smette di ordinare dalla fabbrica. La fabbrica rallenta la produzione e, alla fine, smette di assumere o inizia a licenziare. Questa è, in sintesi, la condizione dell’economia tedesca da oltre due anni.

Il modello tedesco, basato per decenni sulla potenza delle esportazioni, ha funzionato magnificamente finché il mondo comprava senza sosta i suoi beni. Ma oggi quel mondo è cambiato. Le tensioni geopolitiche, la concorrenza cinese e una debolezza economica globale hanno ridotto la fame di “Made in Germany”. L’economia tedesca si ritrova così con un motore produttivo eccezionale che gira a vuoto, perché manca il carburante fondamentale: una domanda interna robusta, fatta di consumi e investimenti. Il problema, quindi, non è l’offerta. È la domanda. E questa diagnosi cambia completamente il quadro e, soprattutto, la cura necessaria.

Indici di Produzione Industriale Germania

La Favola dello Stato Sociale: Come il Passato della Germania Viene Usato per Giustificare l’Austerità di Oggi

Se il problema è la mancanza di domanda, la soluzione logica sarebbe stimolarla: aumentare i salari, sostenere i redditi più bassi, lanciare un grande piano di investimenti pubblici. Eppure, il dibattito pubblico in Germania, orchestrato da potenti lobby industriali e amplificato da gran parte della stampa, va nella direzione diametralmente opposta. La colpa, ci viene detto, non è della domanda debole, ma di uno Stato sociale troppo generoso, di finanze pubbliche fuori controllo che “divorano tutto”.

Ma questa narrazione, se analizzata a fondo, si rivela per quello che è: una favola tossica. Per capire perché, dobbiamo fare un piccolo viaggio indietro nel tempo, a una notte di festa e speranza del 1989. La caduta del Muro di Berlino e la successiva riunificazione tedesca non furono solo un trionfo politico, ma anche un colossale shock economico. L’integrazione dell’economia della Germania Est, al collasso, ha comportato costi enormi per lo Stato tedesco. Milioni di lavoratori dell’Est, le cui aziende erano state privatizzate o chiuse, dovettero essere integrati nel sistema pensionistico e di welfare occidentale. Fu un’operazione titanica, un investimento sulla futura coesione del Paese, i cui costi hanno gravato per decenni sul bilancio federale.

Usare oggi quei costi storici, nati da un evento eccezionale e irripetibile, per sostenere che la Germania ha un problema di spesa sociale è, come sostengono alcuni critici, un’operazione di profonda disonestà intellettuale. È come accusare un uomo di essere un alcolizzato perché trent’anni fa ha pagato un conto salatissimo per la festa di matrimonio di sua figlia. È un modo per distogliere l’attenzione dal vero problema (la domanda) e spingere l’unica ricetta che certe élite conoscono: l’austerità.

La Trappola della “Casalinga Sveva”: Perché la Cura Rischia di Uccidere il Paziente

Al centro di questa ideologia c’è una figura quasi mitologica nella cultura tedesca: la schwäbische Hausfrau, la casalinga sveva. È il simbolo del rigore, del risparmio, della gestione oculata del bilancio familiare. Non si spende mai più di quanto si guadagna, si mette sempre qualcosa da parte per i tempi difficili. Un principio di buon senso, che però diventa catastrofico quando viene applicato alla macroeconomia di un’intera nazione.

Se una famiglia taglia le spese, migliora il proprio bilancio. Ma se tutte le famiglie, tutte le imprese e lo Stato tagliano le spese contemporaneamente, il risultato è il collasso della domanda aggregata. Nessuno spende, quindi nessuno guadagna. L’economia entra in una spirale recessiva. Curare una crisi di domanda con l’austerità è come curare la disidratazione togliendo l’acqua. Eppure, è esattamente la “terapia” che viene proposta. Tagli alla spesa, freno agli investimenti, moderazione salariale.

Questa ossessione per l’austerità, che ha radici profonde nella cultura economica tedesca (l’ordoliberismo), rischia non solo di aggravare la recessione interna, ma di esportarla in tutta Europa. E questo ci riguarda tutti, molto da vicino.

Oltre i Confini: Perché la Febbre Tedesca è un Problema per Tutta l’Europa (e per l’Italia)

L’Italia e la Germania sono legate da un cordone ombelicale economico invisibile ma robustissimo. Migliaia di piccole e medie imprese italiane sono parte integrante della catena del valore dell’industria tedesca, specialmente nel settore automobilistico e della meccanica. Forniscono componenti, design, tecnologia. Quando le fabbriche di Stoccarda, Monaco o Wolfsburg rallentano, gli ordini per le aziende della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia-Romagna si prosciugano.

Una recessione tedesca non è un problema tedesco. È un problema europeo. Significa meno domanda per i prodotti italiani, meno turismo, maggiore instabilità per l’Eurozona. Significa che il principale cliente e partner del nostro sistema produttivo è in difficoltà, e ci trascinerà con sé.

Per questo, l’analisi sulla vera natura della crisi tedesca è così cruciale. Se prevarrà la narrazione dell’austerità, la Germania non solo approfondirà la propria crisi, ma imporrà all’Europa intera una nuova stagione di rigore, proprio nel momento in cui ci sarebbe più bisogno di investimenti e di crescita. Quali conseguenze avrebbe una nuova ondata di austerità sulla fragile ripresa economica italiana? E siamo sicuri che l’architettura dell’Euro possa sopportare una nuova, prolungata stagnazione del suo Paese più importante?

Un Gigante al Bivio: Quale Futuro per la Germania e per Noi?

La Germania si trova a un bivio storico. Può continuare a seguire la strada familiare e rassicurante della “casalinga sveva”, inseguendo il mito del pareggio di bilancio a ogni costo, anche a quello di una depressione economica. Oppure può avere il coraggio di guardare in faccia la realtà, riconoscere che il suo vecchio modello di crescita si è esaurito e che è tempo di una svolta radicale. Una svolta che metta al centro il rafforzamento della domanda interna, la crescita dei salari, un massiccio piano di investimenti pubblici per la transizione ecologica e digitale.

Questa non è una discussione tecnica per pochi specialisti. È la domanda chiave che deciderà il futuro economico e sociale dei prossimi decenni, per la Germania e per l’intera Europa. Continueremo a curare ogni male con la stessa, vecchia medicina dell’austerità, anche quando è evidente che non funziona? O avremo il coraggio di sperimentare una nuova terapia, basata sull’idea che un’economia sana è quella in cui la ricchezza circola, i lavoratori hanno un potere d’acquisto dignitoso e lo Stato investe per il futuro?

Il silenzio del motore tedesco ci costringe a fermarci e a pensare. La vera domanda, forse, non è se la Germania si riprenderà, ma come deciderà di farlo. E da quella scelta, dipende anche il nostro destino. Cosa pensi che dovrebbe fare la Germania? E quale ruolo dovrebbe giocare l’Italia in questo dibattito cruciale per il futuro dell’Europa?