Se hai mai avuto la sensazione che la realtà economica fosse diversa da come te la raccontavano, sappi che non eri solo. Per anni, una delle voci più autorevoli e critiche dell’economia tedesca, Heiner Flassbeck, ha dato sostanza proprio a quel sospetto. Ha dato un nome a quella sensazione strana che forse conosci bene: quella di sentire il freddo sulla pelle anche quando tutti ti dicono che il sole splende. È la sensazione di chi gestisce una piccola impresa e vede gli ordini calare mese dopo mese, di chi lavora in una fabbrica e sente nell’aria il profumo amaro della cassa integrazione, di chi fa la spesa e si accorge che il carrello è sempre un po’ più vuoto, nonostante lo stipendio sia lo stesso.

È la sensazione di una realtà che stride con la narrazione ufficiale. Per anni, questa è stata l’atmosfera in Germania, il motore economico d’Europa. Mentre i cittadini e le imprese percepivano una difficoltà crescente, i telegiornali, gli analisti e i politici parlavano di “rallentamento”, di “stagnazione”, di una “lieve debolezza congiunturale”. Mai, o quasi mai, della parola tabù: recessione.

Poi, un giorno, il velo si è squarciato. L’Ufficio Federale di Statistica ha premuto un tasto e riscritto la storia, confermando in pieno le analisi che Flassbeck portava avanti da tempo, spesso in totale solitudine. E quella sensazione di freddo, improvvisamente, ha trovato la sua spiegazione ufficiale. Non era un’impressione. Era la realtà. Una realtà che ci era stata nascosta, edulcorata da numeri che, oggi lo sappiamo, erano più un prodotto della fantasia che della contabilità.

Questa non è solo una storia di cifre e decimali. È la storia di una grande illusione che ha avuto costi enormi, non solo per i tedeschi, ma per tutti noi in Europa. Ed è una storia che, seguendo il filo rosso delle critiche di uno degli economisti più lucidi del nostro tempo, merita di essere raccontata, perché ci insegna quanto possa essere fragile la verità quando si scontra con la necessità di salvare le apparenze.

La Notizia che Nessuno Voleva Dare: Non Stagnazione, ma Crisi Profonda

Immagina di aver corso una maratona. Arrivi al traguardo stremato, ma il cronometro ufficiale segna un tempo discreto. Ti danno una pacca sulla spalla, ti dicono “bravo, hai tenuto duro”. Poi, a distanza di mesi, qualcuno controlla i filmati e si accorge che il cronometro era sbagliato. Non solo non hai fatto un buon tempo, ma ti sei fermato più volte, hai barcollato, sei quasi svenuto. La tua performance non è stata “discreta”, è stata un calvario.

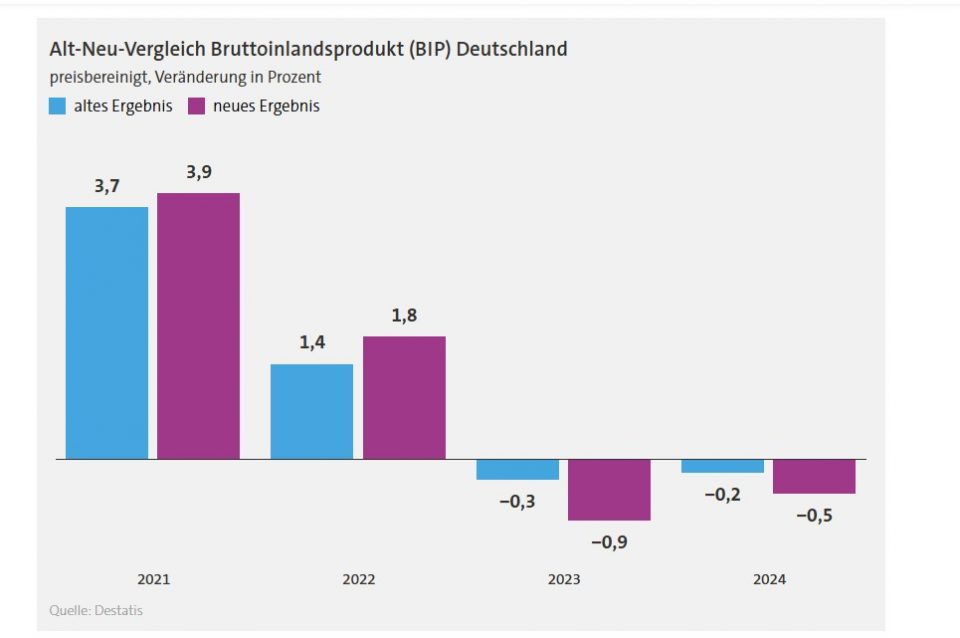

Questo è esattamente ciò che è successo all’economia tedesca. L’Ufficio di Statistica ha comunicato che i dati del Prodotto Interno Lordo (PIL) andavano rivisti. Ma non si è trattato di una piccola limatura. È stata una riscrittura completa del copione. Un esempio su tutti, quasi brutale nella sua chiarezza, è quello del primo trimestre del 2023. Fino a quel giorno, sui libri contabili c’era un timido ma rassicurante +0,1%. Un segno più. Dopo la revisione, quel numero è diventato un pesante -0,5%. Un segno meno profondo.

E così via, a ritroso. Quella che ci era stata venduta come una serie di trimestri altalenanti, una sorta di “stop and go” che evitava accuratamente il disastro, si è rivelata per quello che era: una recessione in Germania quasi ininterrotta, grave e lunga. Parliamo di ben sette trimestri di sofferenza economica, intervallati solo da un singolo, insignificante trimestre a crescita zero.

L’economista tedesco Heiner Flassbeck, una delle poche voci critiche che per anni ha denunciato l’incoerenza di questi dati, l’aveva definito un “atto di suicidio intellettuale”. Aveva visto quello che tutti si rifiutavano di vedere: che i numeri ufficiali semplicemente non corrispondevano a ciò che accadeva nel mondo reale. E alla fine, i fatti gli hanno dato ragione. La Germania non stava semplicemente rallentando. Stava cadendo.

La “Recessione Tecnica”: Molto Più di una Parola da Economisti

Perché tanto accanimento per evitare la parola “recessione“? Per capirlo, dobbiamo entrare nella psicologia della politica e della comunicazione. Una “recessione tecnica” – definita come due trimestri consecutivi di crescita negativa del PIL – non è solo una statistica. È un titolo di giornale. È un allarme rosso che scatta a Bruxelles, a Francoforte e in tutte le capitali europee. È l’ammissione pubblica di un fallimento.

“Stagnazione” è una parola grigia, gestibile. Suggerisce un motore che fatica a partire, ma che è ancora integro. “Recessione” è una parola rossa, violenta. Suggerisce un motore che si è rotto. È una parola che spaventa i mercati, innervosisce gli investitori e fa perdere le elezioni.

Per anni, i dati del PIL tedesco sono stati presentati in modo tale da danzare magistralmente attorno a questa definizione. Un trimestre negativo era quasi sempre seguito da uno leggermente positivo o nullo, spezzando la sequenza e permettendo ai politici di tirare un sospiro di sollievo e dire: “Vedete? Abbiamo evitato il peggio”.

Era un gioco di prestigio. Un’illusione ottica costruita con i decimali per mascherare la crisi economica in Germania. Ma le illusioni, per loro natura, non possono durare per sempre. La revisione dei dati non ha solo corretto un errore contabile; ha smascherato il trucco. Ha dimostrato che il “peggio” non solo non era stato evitato, ma ci si era dentro fino al collo da molto tempo.

“Ma Come è Possibile?”: Il Divario tra la Realtà delle Fabbriche e la Fantasia dei Numeri

“C’è qualcosa che non torna”. Quante volte abbiamo sentito o letto questa frase sui social media, nei forum di finanza, nelle chiacchierate al bar? Un piccolo imprenditore del Veneto che fornisce componenti all’industria automobilistica tedesca scriveva: “I miei clienti in Baviera hanno dimezzato gli ordini da un anno, alcuni non rispondono nemmeno più al telefono. Poi apro il giornale e leggo che l’economia tedesca è ‘resiliente’. Ma chi vogliono prendere in giro?”.

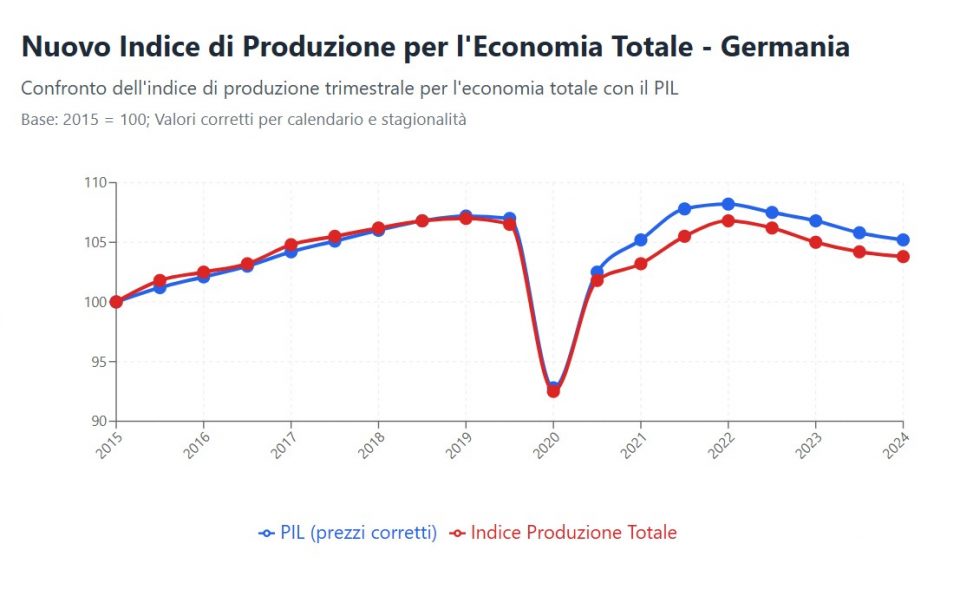

Questa domanda, “come è possibile?”, ha una risposta tecnica, ma profondamente politica. Come ha sottolineato a più riprese Heiner Flassbeck, il PIL può essere calcolato guardando a due lati della stessa medaglia: la produzione (quello che le aziende effettivamente producono) e la domanda (quello che consumatori, altre aziende e governi comprano). I dati più freschi e affidabili sono quasi sempre quelli della produzione, in particolare della produzione industriale, che per la Germania è il cuore pulsante dell’economia.

E cosa dicevano quei dati? Dicevano, senza possibilità di errore, che l’industria tedesca era in caduta libera da trimestri. Le fabbriche producevano meno, gli ordini crollavano, la locomotiva d’Europa stava deragliando. Di fronte a questa evidenza schiacciante, come si poteva ottenere un PIL stagnante o addirittura in lieve crescita?

L’ipotesi, ormai quasi una certezza, è che si sia ricorsi a un artificio contabile: si è “gonfiata” la stima della crescita di altri settori, come i servizi, per i quali i dati a breve termine sono meno solidi e più soggetti a interpretazione. In pratica, mentre il mondo reale delle fabbriche lanciava segnali di allarme rosso, il mondo virtuale delle statistiche compensava inventando una crescita fantasma altrove.

Si è creato un divario sempre più profondo tra la realtà vissuta e quella raccontata. Un divario che ha permesso di mantenere in piedi una narrazione rassicurante, ma che alla lunga è diventato una voragine insostenibile.

Le Conseguenze di una Bugia: Quando i Dati Sbagliati Generano Politiche Disastrose

E qui arriviamo al punto dolente, quello che trasforma un caso di statistica in un dramma politico ed economico con conseguenze per tutti noi. Se la diagnosi è sbagliata, la cura sarà inevitabilmente dannosa.

Convinta di affrontare una semplice stagnazione, e non una grave recessione, la politica tedesca ha passato gli ultimi anni a concentrarsi sui presunti problemi strutturali: troppa burocrazia, costo del lavoro, scarsa competitività. La ricetta proposta è stata quella classica dell’austerità e delle riforme dal lato dell’offerta. In pratica, si è detto a un paziente con la polmonite di smettere di lamentarsi e di iniziare a correre più veloce.

Se si fosse ammessa la recessione in Germania, la discussione sarebbe stata completamente diversa. Si sarebbe parlato di stimoli alla domanda, di investimenti pubblici, di sostegno ai redditi per rilanciare i consumi. Si sarebbero messe in campo politiche anticicliche, le uniche in grado di curare una malattia di quel tipo.

Invece, si è fatto l’opposto. E questo ha avuto un impatto devastante non solo in Germania, ma in tutta l’Eurozona. L’Italia, la cui economia è legata a doppio filo a quella tedesca, ha subito il contraccolpo di un partner commerciale malato che si rifiutava di curarsi. Le decisioni della Banca Centrale Europea sono state influenzate da una percezione errata della salute della più grande economia del continente.

Per anni, abbiamo vissuto sotto la narrazione della “virtuosa” Germania, parsimoniosa e resiliente, contrapposta ai “dissoluti” paesi del Sud Europa. Questa rivelazione incrina pesantemente quel mito. Mostra che la debolezza era diffusa, ma che altrove si è preferito nasconderla sotto il tappeto piuttosto che affrontarla a viso aperto. La crisi economica tedesca non è un problema solo tedesco, è una crepa nelle fondamenta dell’intero edificio europeo.

La Solitudine del Critico: Perché Nessuno Oltre a Flassbeck ha Parlato?

Una delle domande più amare che questa vicenda lascia in eredità è: perché quasi nessuno ha parlato? Perché i grandi istituti di ricerca economica, i commentatori autorevoli, i media specializzati hanno accettato passivamente per anni dei dati che a un occhio esperto apparivano palesemente incoerenti?

La critica di Flassbeck non era solo rivolta all’Ufficio di Statistica, ma all’intero sistema intellettuale ed economico tedesco, colpevole di un conformismo assordante. In un ambiente in cui mettere in discussione la narrazione ufficiale è visto come un atto di lesa maestà, il silenzio diventa la scelta più comoda. Meglio ripetere il mantra della “stagnazione” piuttosto che rischiare di essere etichettati come disfattisti o incompetenti.

È una dinamica pericolosa, che soffoca il dibattito onesto e crea delle camere dell’eco in cui le verità scomode non possono entrare. La solitudine di chi, come Flassbeck, ha osato sfidare il consenso è il sintomo di una malattia più profonda del nostro tempo: la paura di pensare con la propria testa e di chiamare le cose con il loro nome.

Oltre i Numeri: Una Lezione per la Germania e un Monito per Tutti Noi

La storia della recessione in Germania, mascherata da stagnazione, si chiude con una lezione potente. I numeri non sono mai solo numeri. Sono strumenti di potere. Possono essere usati per illuminare la realtà o per offuscarla, per guidare decisioni sagge o per giustificare errori disastrosi.

Quello che è accaduto ci obbliga a un esercizio di umiltà e di scetticismo sano. Ci insegna che dobbiamo sempre guardare oltre i titoli e interrogarci sulla coerenza dei dati. Ci impone di chiedere massima trasparenza a chi quei dati li produce, pretendendo che le ipotesi e i modelli dietro le stime siano pubblici e verificabili.

Per la Germania, è il momento di una profonda riflessione. Ammettere di essere in una crisi seria è il primo, doloroso ma necessario passo per uscirne. Per il resto d’Europa, è un monito a non fidarsi ciecamente delle narrazioni dominanti e a costruire un’analisi economica più onesta e meno soggetta a pressioni politiche.

E per tutti noi, è la conferma che quella strana sensazione di freddo, a volte, non è solo un’impressione. A volte, è semplicemente la verità che bussa alla porta, in attesa che qualcuno abbia finalmente il coraggio di aprirle.